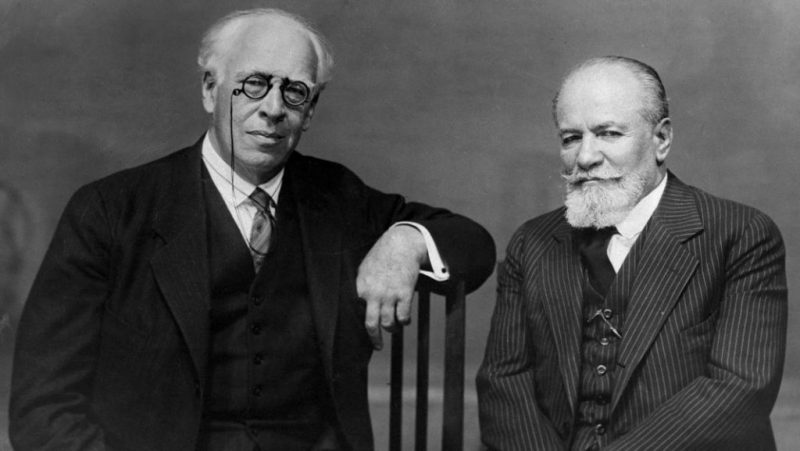

Il 17 novembre è una data molto importante per il mondo del cinema: due colossi come il regista Martin Scorsese e l’attore Danny DeVito celebrano il loro compleanno.

Scorsese, maestro indiscusso, compie 82 anni. Nato a New York nel 1942, ha trasformato il grande schermo in un palcoscenico per raccontare tutte le contraddizioni dell’essere umano, la violenza, il peccato.

Opere come Taxi Driver (1976) e Toro Scatenato (1980) sono diventate ormai dei veri e propri simboli culturali, mentre Quei bravi ragazzi (1990) ha ridefinito il concetto di film gangster.

Quasi tutti i film di Scorsese hanno come protagonisti personaggi tormentati, che ricercano negli altri o nelle loro azioni dei bisogni profondi.

Se Scorsese è il poeta del dramma, Danny DeVito è l’attore tragico capace di trasformare ogni ruolo in una performance memorabile.

Nato nel 1944 a Neptune, nel New Jersey, e con origini italiane, ha costruito una carriera straordinariamente versatile, tra commedie esilaranti e ruoli drammatici.

Film come Batman – Il ritorno (1992), dove interpreta il grottesco Pinguino, a cui è stata dedicata una serie TV che sta riscuotendo un discreto successo, uscita quest’anno in esclusiva su Sky il 30 settembre, o il film Matilde 6 mitica (1996) dimostrano la sua capacità di caratterizzare anche i ruoli più complessi.

Tra i suoi tanti ruoli spicca il monologo di The Big Kahuna (1999), uno dei monologhi più belli della storia del cinema in un film molto spesso sottovalutato, accanto a un Kevin Spacey straordinario.

DeVito interpreta Phil, un venditore esperto che riflette sulla vita, il lavoro e il significato dell’esistenza.

Nella scena del monologo, DeVito abbandona ogni maschera comica per offrirci 3 minuti e 30 secondi di riflessione sul lavoro, su come affrontare la vita, accettare le proprie vulnerabilità e vivere con autenticità.

Martin Scorsese e Danny DeVito rappresentano due lati dello stesso prisma: il primo con il suo sguardo profondo, il secondo con la sua capacità di trovare grandezza in ogni ruolo assegnatogli.

Entrambi, a modo loro, hanno reso il cinema un’arte capace di toccare le corde più profonde dello spettatore.

Due giganti che continuano a ispirare, ognuno con la loro voce unica, sperando che possano farlo per il più lungo tempo possibile.