Quando si parla di animazione, la maggior parte delle persone pensa subito alla Disney e ai film d’animazione americani. Tuttavia, chi conosce davvero questa tecnica, perché è importante chiarire che si tratta di una tecnica e non di un genere, e che i film d’animazione non sono esclusivamente per bambini e famiglie, riconosce nel cinema d’animazione giapponese una bellezza poetica e tecnica insuperabile.

È una forma di espressione che tocca temi maturi e profondi, offrendo narrazioni introspettive e universali.

Più di trent’anni fa nacque lo Studio Ghibli, il più importante studio d’animazione asiatico, il cui nome è ispirato alla passione di Hayao Miyazaki per l’aeronautica italiana. “Ghibli” era infatti il nome dato dai piloti italiani in Nord Africa a un vento caldo del deserto e anche agli aerei da ricognizione italiani durante la Seconda Guerra Mondiale.

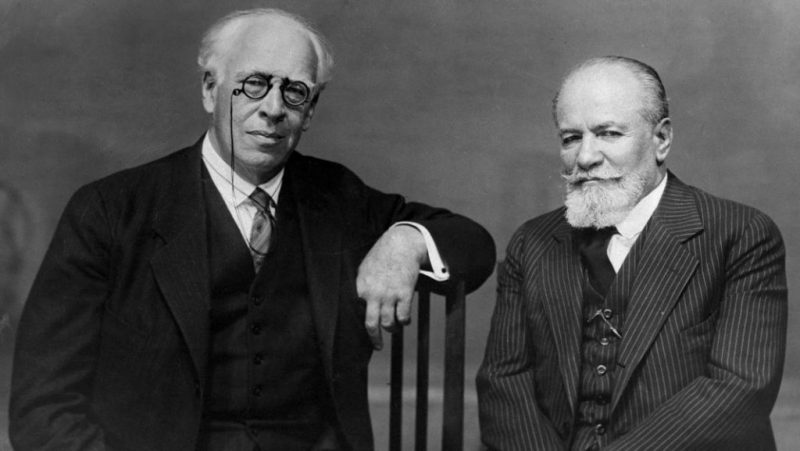

Lo Studio Ghibli prende forma dall’incontro tra Miyazaki e Isao Takahata, entrambi allora impiegati presso la Toei Animation. Spinti dalla frustrazione verso i limiti creativi imposti dalla televisione, desideravano produrre un’animazione di altissima qualità che esplorasse le profondità della psiche umana e raccontasse gioie e dolori della vita. La consapevolezza che gli studi esistenti non permettessero questo livello di espressione artistica li portò ad avviare uno studio indipendente.

Takahata, nato proprio oggi, il 29 ottobre 1935, è l’autore di capolavori come La tomba per le lucciole (1988), Pom Poko (1994), I miei vicini Yamada (1999) e il suo ultimo lavoro La storia della principessa splendente (2013), che ha ricevuto una nomination per l’Oscar nella categoria “miglior film d’animazione” agli 87° Academy Awards.

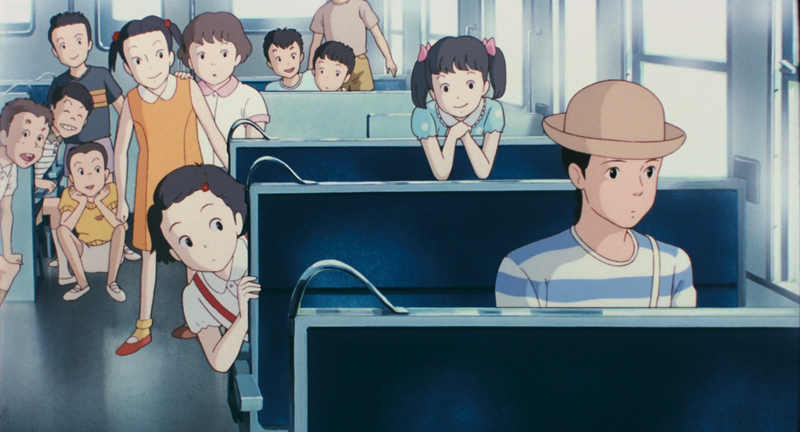

Tuttavia, la sua opera più significativa è, a mio avviso, Pioggia di ricordi (1991), un film che potrebbe sembrare diretto da Wong Kar-Wai per il suo realismo. Takahata racconta il viaggio introspettivo di Taeko, una donna di 27 anni che decide di trascorrere le ferie lontano dal caos asfissiante di Tokyo, ritrovando il suo “luogo felice” in campagna.

Durante il viaggio, Taeko rivive i ricordi della sua infanzia e adolescenza, ripercorrendo le fasi salienti della sua vita e il rapporto disfunzionale con la sua famiglia per capire se il presente corrisponda ai desideri e sogni di quando era bambina. L’incontro con Toshio, un cugino di secondo grado, sembra prospettare per lei l’inizio di una nuova vita, più focalizzata sugli affetti e su una risolutezza che le era mancata in passato.

Con Pioggia di ricordi, Takahata ci invita a riflettere su come i nostri ricordi influenzino il presente e sulle scelte che ci portano a essere chi siamo.

La sua visione dell’animazione giapponese, intrisa di realismo e simbolismo, riesce a trasmettere messaggi profondi che toccano il cuore di ogni spettatore.

Il cinema d’animazione giapponese, grazie a maestri come Takahata, si conferma una forma d’arte matura e poetica, capace di esplorare il mondo interiore dell’essere umano e, al contempo, di mantenere una straordinaria universalità.

Paolo Frascati

All’inizio del Novecento, il regista e attore russo Konstantin Sergeevič Stanislavskij sviluppò un rivoluzionario metodo di recitazione, destinato a ridefinire il teatro moderno e l’approccio alla recitazione. Il suo metodo, oggi chiamato “metodo Stanislavskij”, si basa sulla fusione tra il mondo interiore dell’attore e quello del personaggio, attraverso un’immersione psicologica e una rielaborazione intima delle emozioni.

In collaborazione con Nemirovič-Dančenko, Stanislavskij volle migliorare le condizioni di lavoro degli attori, promuovendo la disciplina, la conoscenza del testo e la moralità sul palco. Gli attori ricevevano spazi riservati e una biblioteca personale, e all’interno della compagnia veniva eliminata ogni gerarchia: chi interpretava un protagonista in uno spettacolo poteva essere relegato a una comparsa nel successivo. In questa fase, la regia di Stanislavskij era predominante, influenzando fortemente le interpretazioni degli attori.

Con l’inizio del XX secolo, però, Stanislavskij riconsiderò il ruolo del regista come guida e supporto piuttosto che come sostituto degli attori. Soprattutto grazie al lavoro su testi di Anton Čechov, come Il giardino dei ciliegi, comprese l’importanza di aiutare l’attore a esprimere al meglio le emozioni del personaggio. L’attore, secondo Stanislavskij, doveva rimanere sempre coinvolto emotivamente per evitare una recitazione meccanica e superficiale.

Per raggiungere questo scopo, il metodo prevedeva che l’attore approfondisse il personaggio, dandogli una vita interiore oltre al testo, e utilizzasse le proprie esperienze personali per collegarle alle emozioni del personaggio, in quella che Stanislavskij chiamava “memoria emotiva.” Questo processo portò alla formulazione di un primo abbozzo del metodo nel 1906, che continuò a perfezionare fino al 1911, quando iniziò a testare le sue tecniche con gli attori.

Negli anni ’30, Stanislavskij evolse ulteriormente il metodo verso quello che definì il “metodo delle azioni fisiche”.

Realizzò infatti che non era sempre semplice per gli attori mantenere il livello di coinvolgimento emotivo richiesto dal suo metodo originale. Così, decise di far fissare agli attori le emozioni attraverso azioni fisiche predefinite, come un bacio o un gesto passionale, su cui poi avrebbero sovrapposto il testo, facilitando il processo emotivo.

Molti attori sono noti per aver abbracciato questo metodo in modo estremo. Jack Nicholson in Shining, ad esempio, si immedesimò così profondamente nel ruolo che agitava l’ascia e si preparava intensamente prima delle riprese, creando un’atmosfera di tensione reale impaurendo la povera Shelley Duvall anche al di fuori dalle videocamere.

Un altro esempio lampante è quello di Marlon Brando in Il mio corpo ti appartiene dove l’attore interpreta Ken, soldato rimasto paraplegico in seguito al secondo conflitto mondiale. Per prepararsi al ruolo, Brando è rimasto per settimane “ricoverato” in un ospedale, spacciandosi per un reduce di guerra

Il metodo Stanislavskij ha lasciato un’impronta profonda sul mondo della recitazione, permettendo agli attori di immergersi intensamente nei personaggi e regalare al pubblico interpretazioni profonde e autentiche.

Tuttavia, il livello di coinvolgimento richiesto può avere effetti psicologici estremi. Evan Peters, per esempio, ha vissuto un forte disagio emotivo e persino sensi di colpa dopo aver interpretato Jeffrey Dahmer nella serie Netflix Monsters, sviluppando una depressione a causa della natura oscura e inquietante del personaggio.

Il metodo Stanislavskij, pur essendo uno strumento potente per l’attore, evidenzia così la sottile linea tra realtà e finzione, e l’importanza di mantenere un equilibrio emotivo per evitare che il processo di immedesimazione sfoci in un trauma reale.

Il cinema danese non ha mai goduto di un grande riconoscimento internazionale; era un cinema di nicchia, amato da cinefili e appassionati, almeno fino all’arrivo di Lars Von Trier. Lars nasce il 30 aprile 1956 a Kongens Lyngby, 10 km a nord di Copenaghen, in una famiglia tutt’altro che tradizionale: i suoi genitori, atei, nudisti e comunisti, credevano fermamente nel diritto del bambino all’autodeterminazione. Inoltre, sul letto di morte, sua madre gli rivela che il suo padre biologico non era Ulf Trier, come aveva sempre pensato, bensì Fritz Michael Hartmann, membro di una famiglia di compositori molto influente.

Secondo alcune fonti, la madre voleva “geni artistici” per suo figlio.

Questo insieme di esperienze profonde e conflittuali segna Lars, contribuendo a problematiche psicologiche e dipendenze, visibili anche nella sua filmografia.

Aggiunge il “Von” al suo nome come tributo al nonno, Sven Trier, che veniva affettuosamente chiamato così dagli amici. Lars è un artista tormentato e dalla vita inquieta: viaggia solo in auto o in treno, spesso in camper, come quando ogni anno attraversava l’Europa per partecipare al Festival di Cannes. Non prende mai l’aereo, evitando destinazioni lontane. Durante le riprese di “Le onde del destino”, ad esempio, una scena girata su una chiatta in mare aperto è stata diretta da lontano, con lui sulla terraferma. Non nasconde la propria ipocondria: convinto di avere sempre qualche grave malattia, se ne lamenta spesso. Inoltre, ha sofferto di depressione, alcolismo e tossicodipendenza.

Nell’agosto 2022, la Zentropa, casa di produzione cinematografica da lui fondata, ha confermato che Von Trier soffre del morbo di Parkinson. Questi ostacoli rappresentano un fardello per la vita privata del regista, ma nel suo cinema si traducono in autentici colpi di genio, in film che trattano di temi esistenziali in cui lo spettatore si immedesima.

Lars Von Trier è, a tutti gli effetti, un regista di genio, capace di plasmare la settima arte con i suoi difetti, problemi e una visione del mondo assolutamente pessimista, al livello di Leopardi. Nei suoi ultimi film, come Antichrist (2009), Melancholia (2011), Nymphomaniac (2013) e La Casa di Jack (2018), Von Trier non salva mai nessuno. Rappresenta visivamente il disagio esistenziale, non solo attraverso le interpretazioni degli attori ma anche tramite gli ambienti, come in Melancholia, film che parla della melanconia e della depressione, simboleggiate dal pianeta in rotta di collisione con la Terra, pronto a distruggerla. Kirsten Dunst, protagonista del film, vinse il premio come miglior attrice al Festival di Cannes per la sua interpretazione magistrale. Proprio al Festival di Cannes del 2011, Von Trier compie uno dei suoi passi falsi più clamorosi, affermando di “comprendere Hitler” e immedesimandosi nel dittatore tedesco, solo nel suo bunker prima della morte. Chiaramente provocatorio e influenzato dall’alcol, il commento di Von Trier era una richiesta di aiuto, espressione del suo sentirsi profondamente solo e sofferente. Claude Lelouch definì queste parole come un “suicidio professionale”. Successivamente, Von Trier chiarì di non avere simpatie naziste o antisemite, spiegando che si trattava di una battuta indirizzata ai giornalisti. A novembre 2014, in un’intervista al quotidiano danese Politiken, il regista confessò la sua lotta contro la dipendenza da droga e alcool e rivelò di essere sobrio da allora. Von Trier ammise di aver scritto molti dei suoi film sotto l’effetto di sostanze, rivelando che, con l’alcol, scrisse Dogville (2003) , uno dei suoi tanti capolavori, in appena 12 giorni, mentre per Nymphomaniac (2013), sobrio, gli ci vollero 18 mesi.

Lars Von Trier è, senza dubbio, uno dei più grandi visionari della storia del cinema. La sua opera sfida costantemente il pubblico e lo spinge verso riflessioni profonde su temi universali, sfruttando una narrazione visiva intensa e disturbante. Tuttavia, il suo genio è strettamente intrecciato ai demoni personali che lo tormentano. La sua arte, segnata da questa lotta interiore, lo ha reso un simbolo di sregolatezza e talento puro, ma anche un uomo fragile, alla ricerca di equilibrio.

La sua sofferenza traspare in ogni fotogramma, rendendo le sue opere potenti e uniche.

Il 21 ottobre 1984 ci lasciava uno dei migliori registi di sempre, François Truffaut, un visionario, un genio, famoso per aver fondato insieme a Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Éric Rohmer e Jacques Rivette la Nouvelle Vague, il movimento cinematografico più conosciuto e importante della storia del cinema.

Alla fine degli anni Cinquanta, la Francia viveva una profonda crisi politica, segnata dalla Guerra Fredda e dai contrasti della Guerra d’Algeria. Il cinema francese tradizionale dell’epoca aveva assunto una connotazione quasi documentaristica nel testimoniare questa crisi interna. I film erano diventati mezzi per rifondare una sorta di morale nazionale, i cui dialoghi e personaggi erano spesso frutto di idealizzazione.

Proprio questa tendenza idealistica e moralizzante rendeva il cinema di quegli anni distaccato dalla realtà quotidiana delle strade francesi. Fuori dalle finestre c’era una nuova generazione che stava cambiando, che parlava, amava, lavorava e faceva politica in modo diverso. Questa generazione chiedeva un cinema che rispecchiasse fedelmente il loro modo di vivere. E così, la gioventù, designata dai giornali come “Nouvelle Vague”, trovò la sua voce in un cinema altrettanto nuovo e rivoluzionario.

La Nouvelle Vague fu il primo movimento cinematografico a testimoniare in tempo reale l’immediatezza del divenire, la realtà in cui prendeva vita. I film che ne fanno parte venivano girati con mezzi di fortuna, nelle strade e negli appartamenti, ma proprio per la loro semplicità possedevano la sincerità di un diario intimo di una generazione disinvolta e inquieta. Una sincerità nata dal fatto che i registi, poco più che ventenni, erano essi stessi parte di quel nuovo modo di pensare, leggere e vivere il cinema.

Il film più importante di questo movimento, a mio avviso, è proprio “I 400 colpi”, il primo lungometraggio di Truffaut. Un film meraviglioso che racconta la storia di Antoine (Jean-Pierre Léaud), un ragazzo parigino di dodici anni, svogliato e irrequieto, che preoccupa seriamente i suoi genitori. Spinto da un’indole insofferente e ribelle, combina ogni sorta di guai. La sua famiglia, tuttavia, non esercita un’influenza positiva sul suo sviluppo. Antoine è nato da una relazione prematrimoniale della madre, che anche dopo il matrimonio non ha rinunciato a relazioni extraconiugali. Il patrigno è un uomo debole, presuntuoso e sciocco, sempre pronto a rinfacciare ciò che ha fatto per la moglie e per Antoine, trattandolo come un peso. Sentendosi a disagio in famiglia e incompreso a scuola, Antoine comincia a marinare le lezioni e a vagabondare per Parigi con l’amico Renè, spendendo senza risparmio i soldi che riesce a procurarsi. Sorpreso a rubare una macchina da scrivere nell’ufficio del patrigno, Antoine viene mandato in una casa di correzione, e i genitori sono lieti di liberarsi della responsabilità di lui. In istituto, Antoine vive esperienze umilianti finché un giorno decide di evadere. Non torna però a casa; prima di affrontare l’ignoto, vuole soddisfare un desiderio che ha a lungo coltivato: vedere il mare.

La storia, apparentemente semplice, è raccontata con una poesia unica, attraverso inquadrature meravigliose e un bianco e nero splendido. “I 400 colpi” cattura lo spettatore, che può facilmente identificarsi nelle dinamiche familiari o nella ribellione del protagonista. Ed è proprio questo l’intento della Nouvelle Vague: raccontare la realtà con finezza, amore e ricerca, restituendo allo spettatore una visione sincera e autentica del mondo in cui vive.

Con Truffaut, il cinema divenne specchio della vita quotidiana, rivelando l’arte nascosta nel vivere comune e ribadendo, attraverso la ribellione del giovane Antoine, il potere del cinema di farci vedere oltre l’orizzonte delle nostre esistenze.

È uscito al cinema il nuovo film, o “favola”, come viene definita all’inizio della pellicola, di Francis Ford Coppola, Megalopolis. Un’opera complessa, meravigliosa sia dal punto di vista registico che concettuale.

È evidente come Coppola abbia voluto riversare tutto in quello che, molto probabilmente, sarà il suo ultimo film, a volte anche in maniera eccessiva.

Il film abbonda di discorsi complessi e critiche costanti alla società, ma trasmette anche la speranza nell’amore, un sentimento che la vita ha tolto al regista con la recente scomparsa della moglie Eleanor, morta ad aprile e a cui il film è dedicato.

In un’America alternativa, la città di New Rome è dominata da un’élite di famiglie patrizie che, pur professando rigidi codici morali, indulge in piaceri proibiti, mentre il popolo vive in miseria.

Protagonista della storia è Cesar Catilina, un architetto e vincitore del Nobel per l’invenzione di un materiale rivoluzionario chiamato Megaton. Sebbene possieda il potere segreto di fermare il tempo, la sua vita è segnata dal rimorso per la misteriosa scomparsa della moglie, un evento che lo ha spinto all’alcolismo.

Cesar sogna di costruire Megalopolis, una città ideale e utopica, mentre il sindaco Cicero propone un casinò per rilanciare l’economia. A questo punto, Cesar incontra Julia, la figlia di Cicero, e tra loro nasce una relazione, nonostante le iniziali divergenze.

Intanto, Wow, ex amante di Cesar, e Pulcher, suo rivale politico, complottano contro di lui. Cesar si trova quindi a dover scegliere in chi riporre la propria fiducia, chiedendosi cosa meriti davvero l’umanità.

Le interpretazioni sono magistrali, con un Adam Driver sempre eccessivo ma mai ridicolo, e un Giancarlo Esposito, noto al grande pubblico per il ruolo di Gustavo Fring in Breaking Bad, eccezionale nella parte del villain iniziale.

Perfette le interpretazioni di Nathalie Emmanuel nel ruolo di Julia Cicero e Aubrey Plaza nei panni di Wow Platinum, una donna con un unico obiettivo: il potere. Meravigliosa anche la performance di Shia LaBeouf nel ruolo di Clodio Pulcher, che si rivela il vero rivale di Cesar.

Si tratta di un film indipendente che Coppola ha dovuto finanziare da solo, dopo che l’intero sistema cinematografico aveva cercato di boicottarlo e impedirne l’uscita.

Il film si è rivelato splendido, nonostante si sappia già che sarà un flop per il grande pubblico.

Megalopolis ha permesso al regista di sfogarsi, di affrontare un dolore che non potrà mai scomparire, quello della morte della moglie, ma che va comunque accettato.

E direi che Coppola, con l’uscita di questo film, è riuscito ad affrontarlo nel miglior modo possibile, regalando al mondo uno dei film più belli degli ultimi vent’anni, con tutti i suoi difetti e le sue esagerazioni.

★★★★☆

Perché il Dogma 95 è uno dei movimenti cinematografici più importanti di sempre

Nella primavera del 1995 nacque, grazie ai registi danesi Thomas Vinterberg e Lars Von Trier, il Dogma 95, un manifesto ispirato inizialmente al saggio francese di François Truffaut “Une certaine tendance du cinéma français” pubblicato su Cahiers du cinéma.

Proprio in Francia, a Parigi, il manifesto danese venne presentato durante la conferenza Le cinéma vers son deuxième siècle. Il mondo del cinema si era riunito per celebrare il primo secolo della settima arte e contemplare il futuro incerto del cinema commerciale. Chiamato a parlare del futuro, Lars von Trier inondò il pubblico divertito con opuscoli rossi che annunciavano il “Dogma 95”. Il decalogo, al quale aderirono subito anche Søren Kragh-Jacobsen e Kristian Levring, è spesso definito anche con il significativo nome di “Voto di castità”, che evoca lo spirito del movimento, ed è stato stilato e firmato ufficialmente a Copenaghen, lunedì 13 marzo 1995.

L’obiettivo principale era quello di combattere le spese folli del nuovo cinema, ormai ricco di effetti speciali e investimenti miliardari. Le regole da seguire per raggiungere questo obiettivo furono espresse in un manifesto scritto:

1) Le riprese vanno girate sulle location. Non devono essere portate scenografie ed oggetti di scena (Se esistono delle necessità specifiche per la storia, va scelta una location adeguata alle esigenze).

2) Il suono non deve mai essere prodotto a parte dalle immagini e viceversa. (La musica non deve essere usata a meno che non sia presente quando il film viene girato).

3) La macchina da presa deve essere portata a mano. Ogni movimento o immobilità ottenibile con le riprese a mano è permesso. (Il film non deve svolgersi davanti alla macchina da presa; le riprese devono essere girate dove il film si svolge).

4) Il film deve essere a colori. Luci speciali non sono permesse. (Se c’è troppa poca luce per l’esposizione della scena, la scena va tagliata o si può fissare una sola luce alla macchina da presa stessa).

5) Lavori ottici e filtri non sono permessi.

6) Il film non deve contenere azione superficiale. (Omicidi, armi, etc. non devono accadere).

7) L’alienazione temporale e geografica non è permessa. (Questo per dire che il film ha luogo qui ed ora).

8) Non sono accettabili film di genere.

9) L’opera finale va trasferita su pellicola Academy 35mm, con il formato 4:3, non widescreen.

10) Il regista non deve essere accreditato.

Queste regole, che oggi potrebbero far storcere il naso a molti, rappresentarono allora un’ancora di salvezza per numerosi registi. Travolti da troppe possibilità, finivano per non concludere nulla, mentre con queste regole, paradossalmente restrittive, riuscivano a liberare la creatività. Lo stesso principio venne sperimentato in letteratura, con alcuni autori che si imponevano di scrivere opere utilizzando solo parole che iniziassero con la stessa lettera, per stimolare l’inventiva e superare l’asfissiante libertà creativa.

Il primo film Dogma fu Festen – Festa in famiglia di Vinterberg, uscito nel 1998. Un capolavoro acclamato dalla critica, vincitore del Premio della giuria al Festival di Cannes dello stesso anno. Anche Idioti di Lars von Trier fu presentato a Cannes lo stesso anno, ma ebbe meno successo, essendo un film leggermente più intellettuale e complesso da comprendere appieno.

Dopo l’uscita di questi due film, altri registi seguirono i principi del Dogma. Il franco-americano Jean-Marc Barr fu il primo non danese a dirigere un film secondo questi precetti. Il Dogma portò inoltre alla produzione di una grande quantità di cortometraggi, tra cui Valgaften di Anders Thomas Jensen, che vinse l’Oscar come miglior cortometraggio nel 1999.

Il movimento si sciolse ufficialmente nel 2005, e il 20 marzo di quell’anno, a Copenaghen, i registi firmarono il documento che sancì la fine del patto, dopo dieci anni in cui furono prodotti 35 film. Spesso questi vengono indicati semplicemente con un numero (Dogma 1, Dogma 2, ecc.) anziché con il titolo vero e proprio.

Dopo la fine del movimento, altri registi seguirono il decalogo, inserendo nel titolo dell’opera la numerazione crescente, come tributo a un movimento che, a differenza della Nouvelle Vague o del cinema futurista, rimase più in sordina ma ebbe un’importanza paragonabile.

Uno dei film di guerra più importanti di sempre, diretto nel 1987, torna in sala: una critica di Stanley Kubrick, con ogni probabilità uno dei migliori registi di sempre, al cameratismo, alla vita militare e all’oscenità della guerra. Nel campo di addestramento dei Marines a Parris Island, un plotone di giovani americani si prepara alla partenza per il Vietnam. Per trasformare i soldati in vere e proprie macchine da guerra, il Sergente maggiore Hartman, uomo severo e implacabile, li sottopone a estenuanti prove fisiche e mentali.

Hartman sembra non conoscere pietà, esaltato dalla lotta contro il comunismo e dalla violenza verbale e psicologica. Nel clima di crescente frustrazione creato dal Sergente e dalla prospettiva della morte sul fronte vietnamita, il brillante Joker (Matthew Modine) resiste alle angherie, mentre il sempliciotto Palla di Lardo diventa il bersaglio principale degli insulti e delle vessazioni di Hartman. Quando il ragazzo mette nei guai l’intero plotone, i compagni si ribellano e lo puniscono. L’episodio provoca in lui un profondo trauma, che tuttavia lo spinge a migliorare nell’addestramento fisico, guadagnandosi anche qualche lode da parte di Hartman. Nonostante questo, l’alienazione e l’avvilimento lo porteranno a compiere un gesto inaspettato prima della partenza per il fronte. Qualche mese dopo, Joker si trova in Vietnam come corrispondente di guerra. Stanco di dover alterare le informazioni per glorificare ed elogiare i soldati americani, Joker e il fotografo Rafterman (Kevin Major Howard) si recano al fronte durante l’Offensiva del Tet, nel gennaio 1968. Durante la missione, Joker assiste di persona alla disumanizzazione provocata dalla guerra e alla psicosi collettiva che affligge i giovani americani, terrorizzati dalla morte. Con un gesto che non ha nulla di glorioso, Joker diventa tristemente partecipe di questa follia. I ruoli sono interpretati in modo magistrale, con un Sergente Hartman spietato, interpretato da Ronald Lee Ermey, vero sergente dal 1968 al 1972. Inizialmente chiamato come assistente, Kubrick cambiò idea dopo aver visto un video di addestramento dello stesso Ermey e gli permise addirittura di scrivere i propri dialoghi, cosa non scontata data la famosa ossessione e mania del controllo del regista americano di origini britanniche, definendolo successivamente «un eccellente interprete», che necessitava solo di due o tre indicazioni per girare una scena. Ma il ruolo più memorabile è senza dubbio quello di Palla di Lardo, interpretato da Vincent D’Onofrio, che rappresenta perfettamente lo stress e la disperazione di un ragazzo che avrebbe preferito fare altro nella vita (come mangiare e divertirsi) piuttosto che diventare un soldato. Una scelta obbligata che lo porterà a impazzire, come molti soldati dopo la guerra.

La prima parte del film è perfetta, a cui segue una seconda parte forse un po’ più timida, che non osa quanto avrebbe potuto. Probabilmente questo è dovuto al fatto che l’opera in cui Kubrick critica il sistema americano senza pietà e senza freni è Arancia Meccanica, film di 16 anni prima.

Kubrick nel 1987 decide di dirigere un film più maturo, che non significa necessariamente migliore, come dimostra questo caso.

Full Metal Jacket rimane comunque un cult assoluto, che merita di essere visto in sala, anche solo per i primi 50 minuti.

La storia dell’Oktoberfest affonda le sue radici nel lontano 1810, esattamente oggi, 12 ottobre, giorno in cui l’allora principe ereditario bavarese Ludwig prese in sposa la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen di Sassonia. I festeggiamenti per le nozze si svolsero in quello che allora era solo un semplice prato (“Wiese”) nella periferia della città (pur essendo a 20 minuti a piedi da Marienplatz). I festeggiamenti durarono cinque giorni e furono estesi a tutti i cittadini di Monaco.

63 anni dopo nacque un genio, Robert Wiene, il cui cognome, sebbene molto simile al nome di quel prato, non ha alcuna relazione con esso, o forse sì. Come l’Oktoberfest, il cinema espressionista tedesco è diventato nel tempo un vero e proprio culto, amato da milioni di persone anche fuori dai confini tedeschi. Tra i suoi massimi esponenti troviamo, oltre a Fritz Lang, regista di Metropolis (1927) e M – Il Mostro di Düsseldorf (1931), e Murnau, autore di Nosferatu (1922), che il prossimo anno uscirà al cinema con la versione rivisitata del genio Robert Eggers, proprio Wiene, con il suo capolavoro assoluto, Il Gabinetto del Dr. Caligari (1920). Questo film rivoluzionario, il primo con un colpo di scena finale, è un caposaldo del genere fantasy e horror.

La storia si apre con un giovane, Francis, che racconta a un uomo anziano una sua vicenda passata. Narra di una cittadina tedesca, Holstenwall, sconvolta da una serie di omicidi perpetrati da un essere mostruoso, che agisce sotto l’influenza dell’illusionista Caligari, il quale lo controlla attraverso tecniche ipnotiche. Alla fine, si scopriranno le intenzioni malvagie del dottor Caligari, che, oltre a essere direttore di un ospedale psichiatrico, eseguiva esperimenti sui suoi pazienti nel tentativo di controllarli.

Oltre alla sua suggestiva atmosfera ed estetica, Il Gabinetto del Dottor Caligari è un’opera rivoluzionaria non solo dal punto di vista tecnico, ma anche perché, attraverso il genere, lascia trasparire il tormento di un momento storico di profondi mutamenti per la Germania, la cui instabilità popolare sfocerà nell’ascesa del partito nazista. Col senno di poi, la storia del sonnambulismo di Cesare e degli omicidi commissionati dal dottor Caligari può essere vista come una metafora di ciò che avvenne anni dopo con Hitler e il partito nazista.

In questo senso, il film non è solo un’opera cinematografica, ma anche un inquietante riflesso della storia sociale e politica tedesca.

Esattamente 39 anni fa, il 10 ottobre 1985, nella sua amata e odiata Hollywood, moriva per arresto cardiaco Orson Welles, un rivoluzionario del cinema e regista statunitense dal talento sconfinato. Una carriera caratterizzata da opere geniali e controcorrente per l’epoca, che destarono scalpore e non vennero immediatamente apprezzate, spesso subendo interferenze da parte delle case di produzione e distribuzione, compromettendo il prodotto finale del regista.

Molto probabilmente, l’unico lavoro autentico e libero da interferenze dettate dai “piani alti” fu Quarto Potere (1941), uscito in sala il 1° maggio, il giorno dei lavoratori. Sarà stata una casualità, ma trovo molto calzante che un’opera di questo genere sia stata regalata al pubblico proprio in un giorno di festa, lontano dagli impegni morali dettati dal capitalismo, che Welles tanto odiava.

Quarto Potere è considerato uno dei migliori film della storia del cinema. L’American Film Institute, la rivista cinematografica Sight & Sound e la BBC lo hanno giudicato il miglior film statunitense di sempre. Il film narra la vita del magnate della stampa Charles Foster Kane (interpretato dallo stesso Welles), incapace di amare se non “alle sue condizioni”, con la conseguenza di creare il vuoto attorno a sé e rimanere solo nella sua gigantesca residenza, Xanadu (nella versione italiana, Candalù), dove muore abbandonato da tutti. Welles, servendosi di una sequenza di flashback (sei, compreso il cinegiornale), mostra i frammenti della vita del magnate, quasi fossero i pezzi di un gigantesco puzzle (rompicapo che appare metaforicamente più volte nel film). Allo spettatore è lasciato il compito di ricomporre, in tutta la sua complessità, la personalità di Charles Foster Kane.

Ma si tratta di uno sforzo vano, poiché i frammenti della vita di Kane non permettono di comprenderne l’intima essenza, se non a chi fu testimone dell’unico fatto di fondamentale importanza che determinò il trauma del protagonista: l’allontanamento dai genitori, voluto dalla madre, che lo affidò alla tutela di un uomo d’affari incaricato di amministrare la sua smisurata eredità. Kane, giovanissimo erede di una colossale fortuna, venne così strappato al suo mondo d’infanzia. Da adulto concepirà l’amore come possesso, non come dono, e ciò lo condurrà inesorabilmente alla disperazione e all’isolamento.

Un giornalista tenta di scoprire il motivo per cui Kane, sul letto di morte, abbia nominato “Rosebud”, tenendo in mano una sfera di neve. Questo diventa un vero e proprio McGuffin, un espediente narrativo che alla fine passa in secondo piano. Il vero fulcro della storia è scoprire quanto complessa e straordinaria fosse stata la vita di Kane, fatta di battaglie morali contro i poteri forti, contro il fascismo, ma anche di contraddizioni e traumi, che lo portarono a vivere i suoi ultimi anni in modo completamente opposto alla sua etica morale.

Quella di Welles è una figura inafferrabile, tanto nel film quanto nella sua vita personale. Come Kane, anche lui ha lottato contro il sistema, ma le sue battaglie non sempre hanno avuto un lieto fine. Eppure, la sua influenza sul cinema è stata innegabile. Welles ha rivoluzionato il modo di raccontare storie attraverso il cinema, sperimentando con la narrazione e la tecnica in un modo che ha ridefinito i confini del medium. Anche se la sua carriera fu spesso ostacolata dai produttori e dal sistema hollywoodiano, il suo lascito è immortale.

Oggi, a distanza di 39 anni dalla sua morte, ci resta una domanda: cosa avrebbe potuto ancora creare Welles se avesse avuto piena libertà artistica? La sua eredità continua a ispirare, ma rimane il rimpianto di un genio mai del tutto compreso.

Il 9 ottobre di 60 anni fa nasceva Guillermo Del Toro, regista messicano rivoluzionario non solo nel genere dell’animazione. Per celebrare questo traguardo importante non si può non parlare del film più significativo della sua straordinaria filmografia: Il Labirinto del Fauno. Uscito nel 2006, il film ha conquistato critica e pubblico, vincendo tre premi Oscar per Miglior fotografia, Miglior scenografia e Miglior trucco, oltre a ottenere altre tre nomination, inclusa quella per Miglior film straniero. Questi riconoscimenti hanno sancito definitivamente il talento di Del Toro, rendendo Il Labirinto del Fauno una delle sue opere più iconiche.

I lavori di Del Toro sono caratterizzati da un forte legame con le fiabe e l’horror, e dalla volontà di infondere nelle sue opere una bellezza estetica e poetica. Egli è da sempre affascinato dai mostri, che considera simboli di grande potere. Nei suoi film ricorrono frequentemente immagini religiose (in genere legate al cattolicesimo), figure insettoidi e meccanismi di orologi. Elementi distintivi delle sue pellicole sono anche la celebrazione dell’imperfezione e la rappresentazione dell’oltretomba. Del Toro è noto per l’uso di effetti speciali pratici e una dominante illuminazione color ambra, nonché per le frequenti collaborazioni con gli attori Ron Perlman e Doug Jones.

Doug Jones è stato una vera fortuna per Del Toro, che ha trovato in lui un attore alto e longilineo capace di dare vita ai suoi mostri amati, senza l’uso della CGI, ma con effetti e costumi pratici che conferiscono molto più realismo rispetto a un effetto al computer. Ovviamente, Doug Jones fa parte anche di Il Labirinto del Fauno, contribuendo al successo di quello che è il film più importante del regista.

Ambientato nella Spagna del 1944, il film segue le vicende di un esercito franchista impegnato a schiacciare le ultime resistenze al regime di Franco. Carmen, una giovane vedova, ha sposato Vidal, un capitano dell’esercito, e lo raggiunge con la figlia dodicenne Ofelia. La bambina soffre a causa dell’arrogante patrigno e cerca di aiutare la madre, che sta affrontando una gravidanza difficile. Il rifugio di Ofelia è il mondo delle fiabe, che si manifesta con la comparsa di un fauno. Questo le rivela la sua vera identità: lei è la principessa di un regno sotterraneo e, per tornare a casa, dovrà superare tre pericolose prove.

Il fauno ha una funzione di guida: una divinità dei boschi dotata di corna caprine che accompagna Ofelia nel suo rito di iniziazione e le mostra la via per allontanarsi dall’assurdità del mondo materiale.

Non a caso, il labirinto si trova accanto al campo militare, due luoghi vicini ma ideologicamente lontanissimi.

Il Labirinto del Fauno rappresenta l’apice del cinema di Guillermo Del Toro, fondendo magistralmente storia politica e realismo magico. Il film esplora temi profondi come la brutalità del regime franchista e la fuga nella fantasia, creando un mondo in cui il dolore della realtà scompare e prevale la speranza di un posto migliore. Grazie alla sua visione unica e alla capacità di emozionare il pubblico con simboli universali, questo film ha elevato Del Toro a icona internazionale e ha segnato una svolta nella sua carriera, influenzando profondamente il cinema contemporaneo.